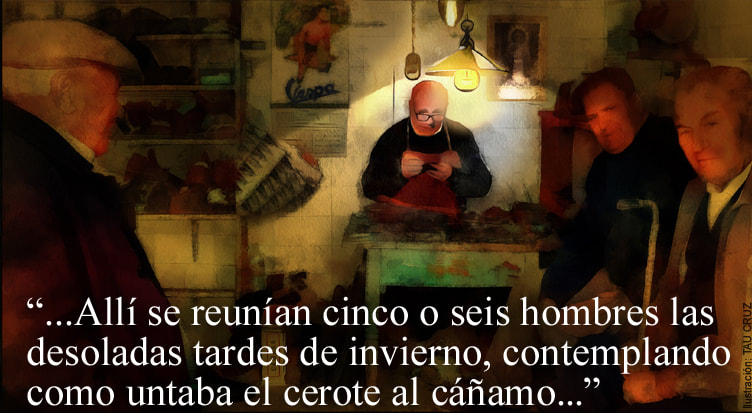

| La carava tenía por sede la zapatería del Niño Benítez, que era un solterón y zapatero de viejo, al que solo se le conocía como signo externo de riqueza, una cuadrícula de turrón que compraba el día de la Virgen. Allí se reunían cinco o seis hombres las desoladas tardes de invierno, contemplando como untaba el cerote al cáñamo y apostillando, en conversaciones llenas de silencios, las novedades rurales. El extraño sacaba la impresión de que en este lugar nunca ocurrió nada y que en la vida todo era indiferente o malo. No existían ilusiones entre aquellas cuatro paredes y todo estaba medido y muy pobremente, para alcanzar como único fin unos céntimos más. Naturalmente los contertulios eran todos de la misma filosofía y en sus bocas la sequía era más catastrófica, los temporales totalmente ruinosos, los precios de los productos agrarios de saldo y la evolución de la sociedad encaminada directamente al caos. Pero el Niño Benítez estaba siempre en el banquillo tirando de los cabos y a su alrededor se asentaban conforme iban llegando Ginés, Fandango, Eduardo el de la Cataña y el Hito. Su tío Burrita, que vivía con él y que se añadía a la tertulia cuando estaba formado el grupo, cocinaba y limpiaba la vivienda; de lo primero nada se sabe, porque a las horas de las comidas en aquella casa se corrían los cerrojos. De la otra obligación había que disculparlo por anciano y chalado, ya que de todo el mundo era conocido que no discernía con acierto. Mientras su sobrino remendaba en basto pero barato, a su zapatería penumbrosa y de olor a cuero viejo, era bueno hacer la visita breve, para no salir con el ánimo deprimido. El zapatero recordaba por el perfil y cabellos, ademanes y humildad y por lo untuoso y solícito, a un chueta residuo de los antiguos gremios. No se le conoció nunca relación con ninguna mujer, ante las que a solas se sonrojaba, y se le maliciaba una gran fortuna en aumento constante y sin depósito conocido, que el pueblo aseguraba lo escondía en algún lugar de su casa protegido y envasado en botellas de cerveza. A todo esto, contribuía el secreto en que estaba envuelto el resto del viejo caserón de su propiedad, del que tan solo era conocida habitación del taller, su curiosa manía de recoger todas las botellas grandes de cerveza que encontrase tiradas y el cambiar con frecuencia monedas fraccionarias por billetes. Ginés era un mastodóntico carnicero el que, a pesar de tener un taladro bajo la oreja, seguía con una dureza de oído de la que a veces se servía. Aquilataba hasta el comprar un animal en días de aguas porque pesaba más. Eduardo era un hombrón desarmado por la diabetes; el Hito do quiera que fuese, aún en misa de difuntos, como si rezara el rosario, hacía empleitas de palma para sombreros, capazos o soplillos, y Fandango que tenía una voz cantarina y gracia cazurra; andaba herniado por las ingles y con una pertinaz queja ante la salud perdida y la inflación monetaria. En este mentidero aparte de comentarse el precio del ganado, la paja, los granos, y los chismes de la villa, se mantenía entre los miembros citados más asiduos, una disimulada curiosidad por las misteriosas costumbres de los anfitriones, el tío y el sobrino. A Burrita para colmo le había dado por pintar y copiaba bodegones de almanaques y grabados dieciochescos de mujeres con pelucas, que intentaba vender por las tabernas provocando el pasmo y la cuchufleta tanto la obra como su precio. La gente no comprendía tampoco que estuviera día y noche segando hinojos y berzas por las cunetas y acopiándolas con una carretilla de manos en una casa, cuando solo tenían una burra para atender, a un cortinal y a un jabardillo de vacas. Los vecinos tampoco se explicaban los ruidos y malos olores que trascendían al tinado del corral eternamente sellado y que no era más que una casilla en ruinas. Y así era año tras año aquel mentidero donde sus componentes se iban depauperando sentados en los mismos banquillos, con los mismos temas de conversación y tras los cristales empañados del ventanuco que daba a una calle empedrada. En cierta ocasión el hedor de las dependencias traseras se hizo insoportable a los colindantes, que solicitaron al alcalde remedio y sanción para los culpables. Este apercibió a tío y sobrino que achacaron a la burra de estos desaguisados, se comprometieron humildemente a remediarlos y a su vez solicitaron ayuda a las autoridades por la sospecha y recelo con que | eran tratados. Pero como el aceite que rezuma la tinaja lañada, así se extendió el rumor entre las mariquillas. ¡En el corral de Benítez se había enterrado a un hombre! En aquellos días desapareció Severo en el trayecto comprendido entre la puerta del cortijo y el corral de las cabras; el hijo lo vio camino de la enramada con su bastón y la Guardia Civil con los perros que siguen el fato, en la cabreriza perdieron el rastro. Ni vivo, ni muerto, ni ropa, ni sangre. Nada. Lo que no hay duda es que Rafalillo el Malo, cuando saltó el corral del zapatero, no buscaba el cadáver de severo. Encaramado a la tapia descubrió el terreno removido y malició que allí estaban las botellas de cerveza rellenas de billetes "grandes", por lo que aquella noche con un almocafre escarbó como un tejón. Achacaba a la pestilencia la función de una estratagema tramada por Burrita y su sobrino, para alejar del tesoro al curioso o al ladrón. Rafalillo trabajaba medroso de que le sorprendieran, los extraños ruidos que le llegaban embozados del casucho cercano, aquel que nunca se abría, el que estaba siempre acerrojado...y el olor cada vez más insoportable...hasta que tropezó con algo duro. Febrilmente ahondó con las manos por no romper la botella y tiró de ella hacia fuera. No era el vidrio que esperaba atacado de billetes de a mil, era un objeto largo y blancuzco, era... Rafalillo el Malo lo vio perfectamente en las tinieblas, la pierna en descomposición de una persona con el zapato puesto. Como un poseído saltó la pared abandonando la herramienta y corrió hasta el pilar donde abrevan las caballerías y con los brazos sumergidos, al tiempo que se lavaba, serenó el ánimo. Solo a su mujer le contó el percance y ella aseguraba no haberlo comentado más que a su hermana, pero todo el pueblo sabía que en el corral del Niño Benítez estaba enterrado Severo. Y corrió el rumor por las tabernas y las pilas del agua; los villanos hacían corros para murmurar..., primero Ginés, después uno tras otro Fandango, el Hito y Eduardo el de la Cataña, se retiraron de la tertulia y la denuncia finalmente llegó al juez. Pero claro, el allanador no testificaba haber escarbado en propiedad ajena para robar el relleno de las botellas. Así, muy desvaídamente se dejaba caer que había sido vista la perra de Burrita sacar de unas escarbaduras en la corraliza, un miembro humano. La plebe estaba soliviantada, se gestaba un nuevo pogromo. Entonces llegó el alcalde con la vara, el alguacil y un guindilla; el juez de paz con el escribano y el cabo de la Guardia Civil que era el comandante de puesto, con dos números armados de fusiles y rodeados de pecheros. Ante la zapatería gritó con voz rotunda: ¡¡Abran en nombre de la justicia!! El Niño Benítez y su tío Burrita asomaron demudados, hablaron brevemente con las autoridades y todos juntos penetraron en la casa. La gente corrió a tomar sitio en la tapia por donde asomar la cabeza y el corregidor solicitó la presencia del enterrador y el barrendero. Después, todo este solemne aparato degeneró en la más absurda y grotesca comedia de la que todos salieron corridos. El enterramiento no era de un cadáver, sino de dos. Una pollina muerta de parto y su rucho. La pierna que alumbrara Rafalillo el Malo con el calzado, era la mano de la borrica con el casco...pero el pueblo no quedó totalmente defraudado; en el tinado de donde procedían tan extraordinarios sonidos, tenía el chiflado Burrita catorce borriquillos hacinados en perpetua oscuridad, deformes, enanos con los cascos monstruosamente desarrollados por la inmovilidad y los ojos casi ciegos. Procedían de los cruces que allí mismo realizaban y a los que declaró llorando no era capaz de vender ni matar por el cariño que les tenía. La sentencia quedó reducida a la expulsión de los cuadrúpedos del recinto y su confinamiento en el cortinal propiedad del zapatero, donde no molestarían al vecindario. El traslado lo hicieron de noche tío y sobrino arreando a estos catorce fantasmas ciegos que desconocían el andar. Fue una noche de tormenta, todo el pueblo los espiaba sobrecogido y detrás, el último, iba el pobre Burrita sollozando. |

|

0 Comentarios

Deja una respuesta. |

AutorAsociación Cultural LA MEMORIA PRODIGIOSA.

José Mª Durán Ayo ARTÍCULOS DE José Mª Durán Ayo MÁS ALLÁ DE MI MEMORIA. José María Odriozola Sáez CUADERNILLOS DEL ARCA DEL AGUA. Luis Odriozola Ruiz Archivos del blog por MES

Noviembre 2022

|