|

APÉNDICE 1.

LOS DOS PODERES. ALCALDES

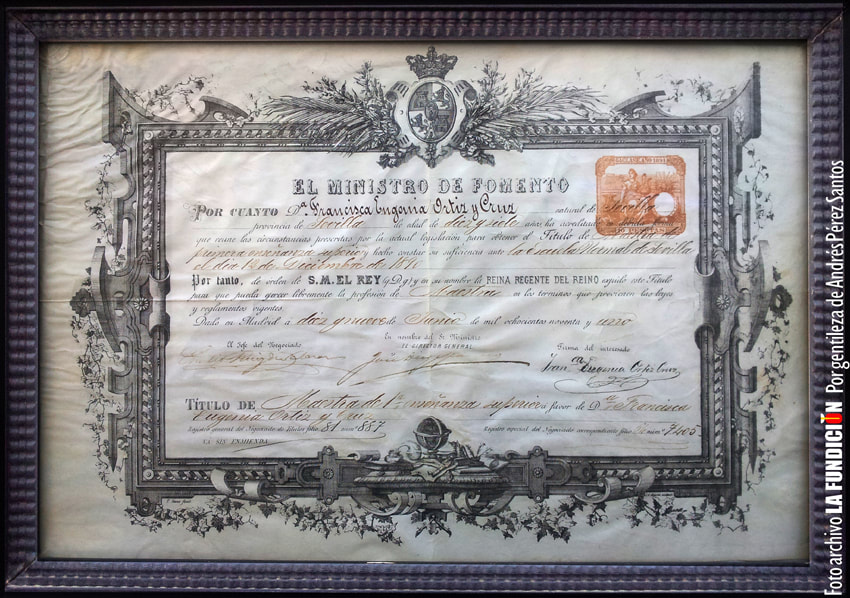

APÉNDICE 2. PROFESORES Y MAESTROS NACIONALES

APÉNDICE 3. MUJERES: Más allá de sus labores. COMADRONAS

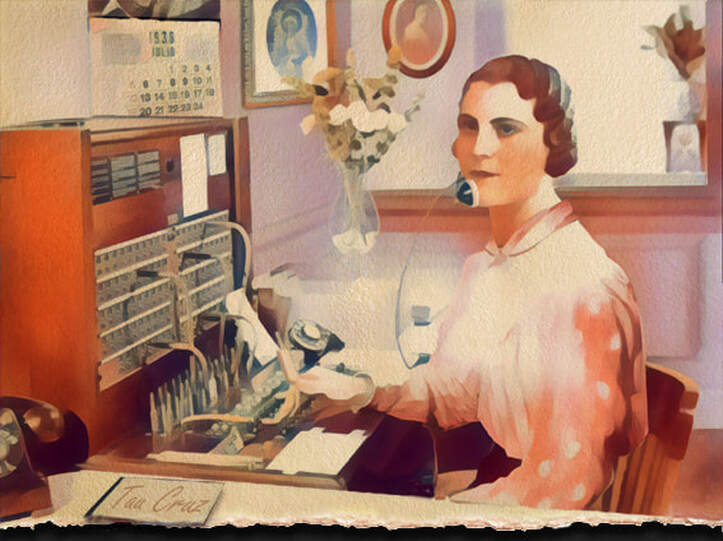

TELEFONISTAS

MODISTAS Y COSTURERAS

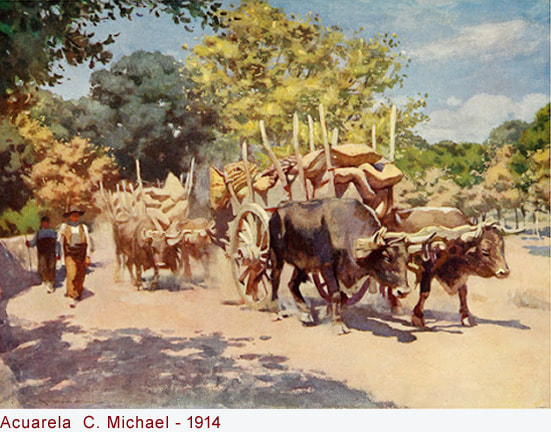

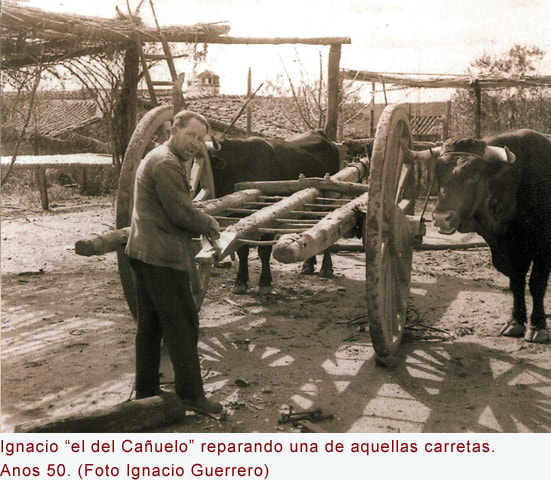

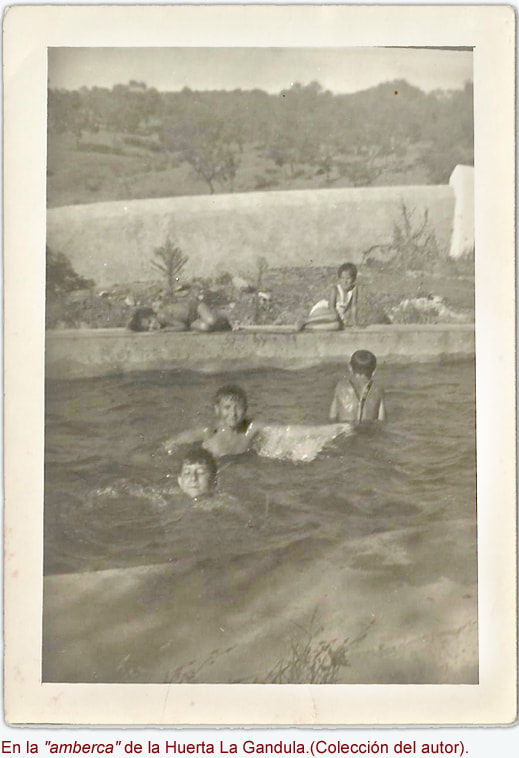

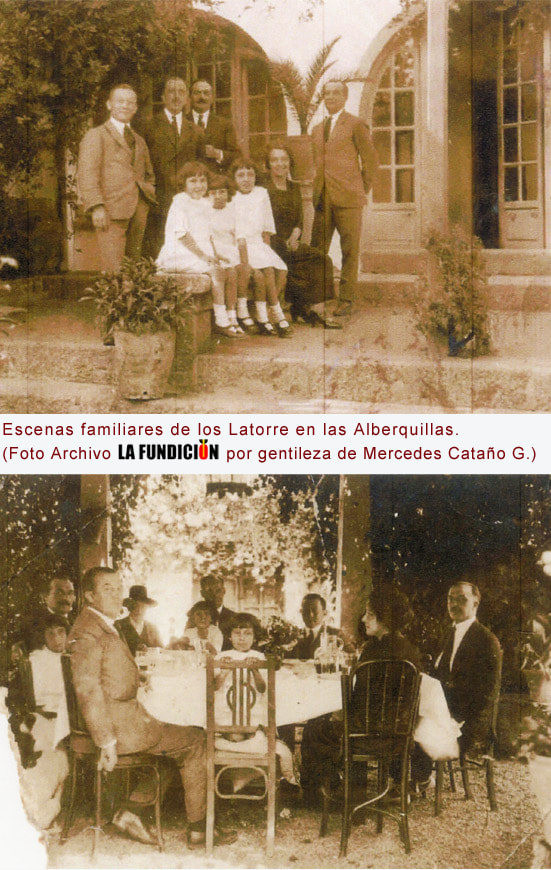

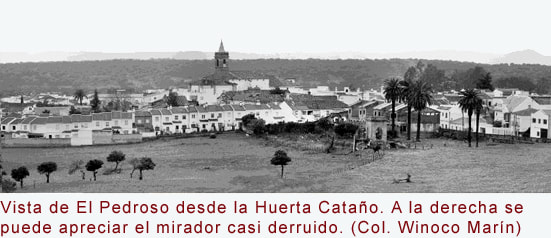

APÉNDICE 4. LAS HUERTAS FERACES

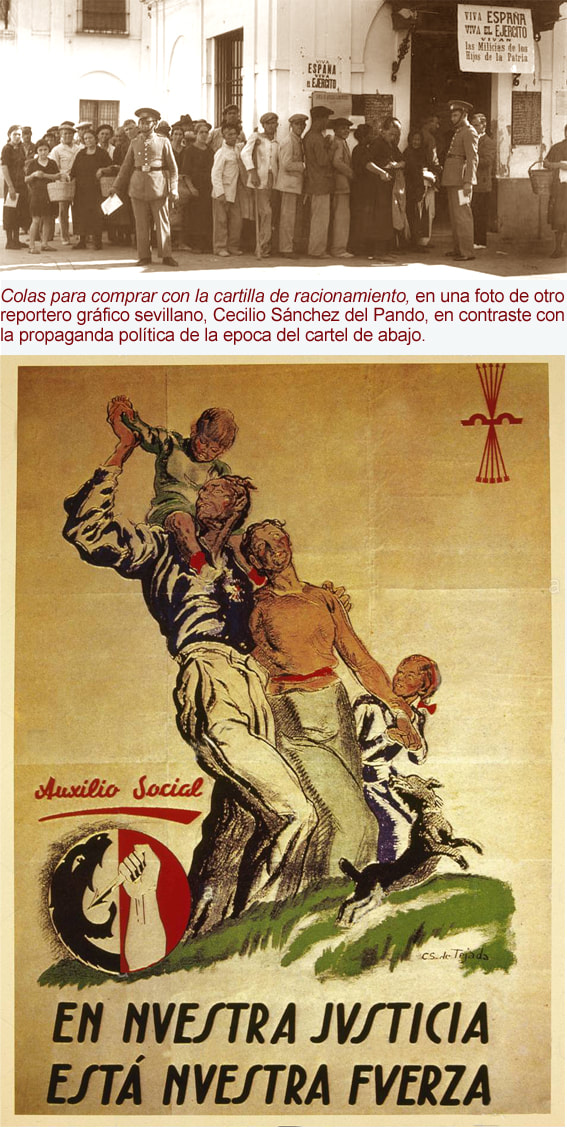

APÉNDICE 5. EL PAN Y EL VINO. PANADERÍAS

TABERNAS

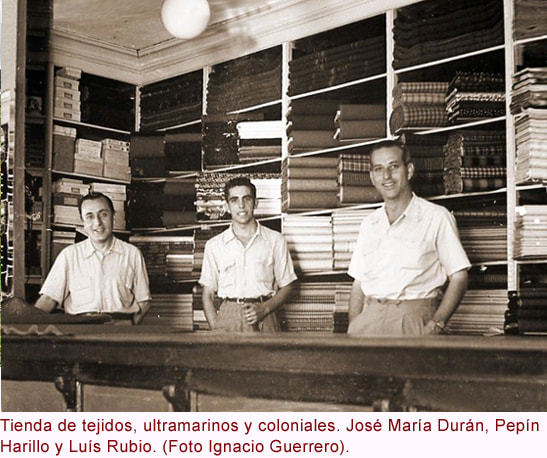

APÉNDICE 6. TIENDAS Y TENDEROS. TEJIDOS, ULTRAMARINOS Y COLONIALES

COMESTIBLES

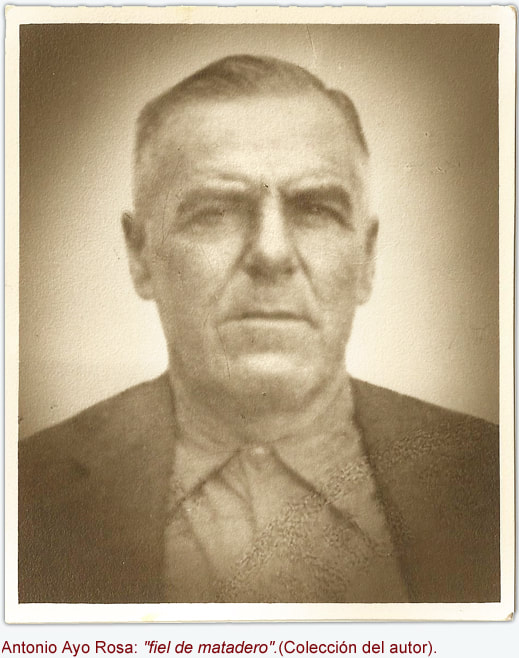

APÉNDICE 7. LISTÍN DE TELÉFONOS AÑOS 50. Nº Titular Actividad 1 Ayuntamiento 2 Luis Rubio Jiménez Tejidos 3 Juan del Campo García Ganadero 4 José Ruiz Muñoz Panadería 5 Diego Rodríguez Herrera Corcho 6 Enrique Muñoz Policarpo Droguería 7 Ángel Aumesquet Tena Farmacia 8 Jaime López Llorca Tratante ganado 9 Arturo Rodríguez Martínez Corredor 10 ? 11 Manuel Rodríguez Fonda 12 Braulio Jiménez Ganadero 13 Guardia Civil 14 María Muñoz Rodríguez Fonda 15 Viuda de Pérez Tristán Fonda 16 Amparo Guerra Guillén Minas 17 Viuda de Virola Carrero Transportes 18 Fructuoso Raigada Panadería 19 José a. Vázquez Cebollero Carbones 20 Cataño y López Fábrica de jabones 21 Bar Jacinto Bar 22 ? 23 Antonio López Bautista Bar 24 Hilario del Camino Finca Las Jarillas 25 Manuel Carretero Finca Montegil 26 Rosario Fernández Comestibles 27 Eduardo Lora Agente comercial 28 Amauri Fernández Ganadero 29 Hijos de Lucas Falcón Mosaicos 30 Ignacio Espino Moyano Taller mecánico 31 Falange Española 32 Antonio Falcón Tirado Veterinario 33 Baldomero Jiménez González Ganadero 34 Rafael Jódar Arnaud Ganadero 35 Enrique Forcada Cabanellas Comestibles 36 Pedro Cantarero Falcón Cordelería 37 Lorenzo Chaves Gálvez Droguería 38 Manuel Rubio Jiménez Aguardiente 39 Destacamento de Artillería Fábrica de El Pedroso 40 Santa Emilia Fábrica de luz 41 Francisco López García Industrial 42 Luis Cantarero Falcón Transportes 43 Adolfo Falcón Gallego Cines 44 Diego Rodríguez Herrera Corcho 45 Luis Odriozola Ortiz Médico 46 Alejandro Jiménez Fernández Ganadero 47 Cataño y López Aceites 48 José María Durán Castillo Tejidos 49 Fernando Granell Fuerte Veterinario 50 ? 51 Antonio Díaz Reales Taxi 52 J. Gallego García 53 Ignacio Guerrero Pinelo Tejidos 54 Onofre Herrera Mariscal Panadería APÉNDICE 8. MOTES, ALIAS Y APODOS Por orden alfabético y sin artículos A

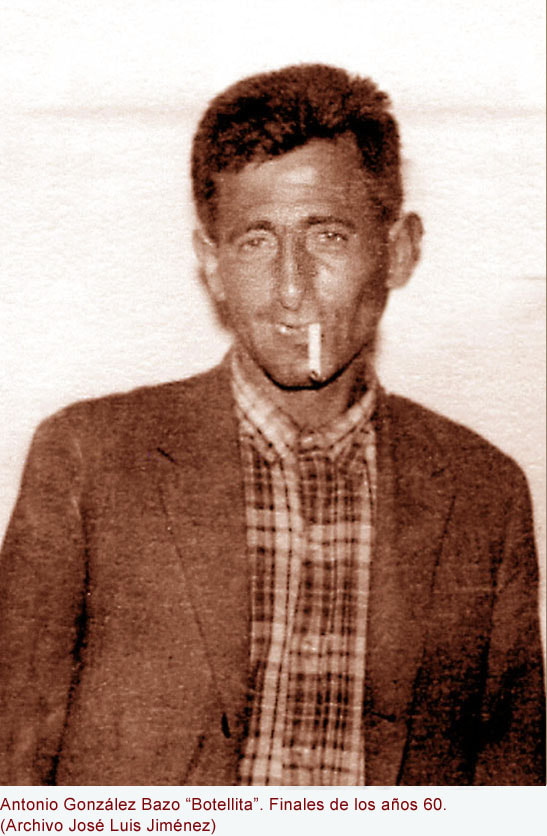

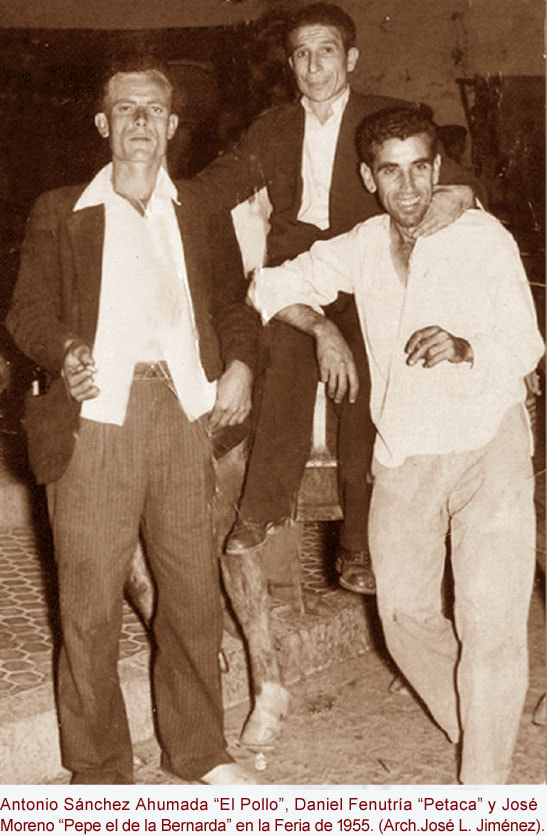

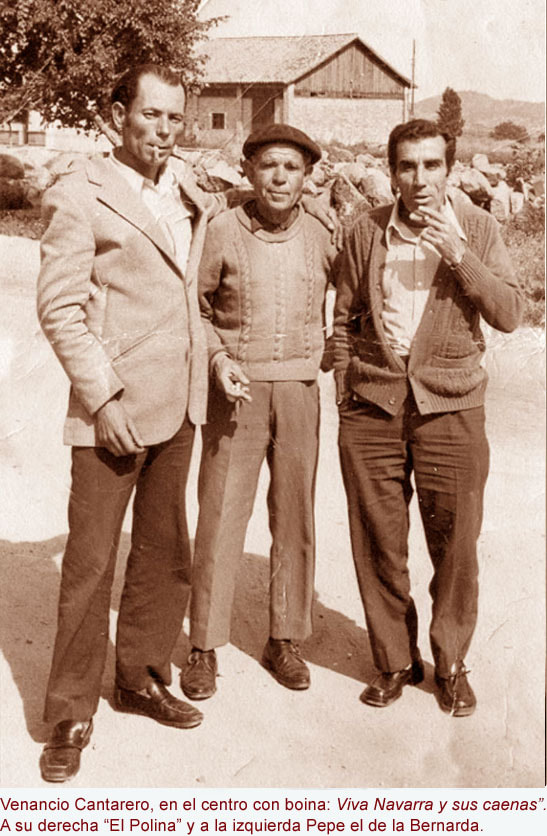

F

|

K

L

R

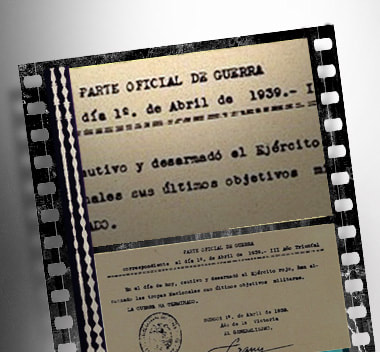

APÉNDICE 9. VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL Ejecutados entre agosto y diciembre del 36

Ejecutados en 1.937 y años posteriores

Ejecutados por colaboración con la guerrilla republicana

Fallecidos en combate del ejército republicano

Fallecidos en combate del ejército nacional

A pesar de los numerosos estudios, investigaciones y cotejos que se han hecho durante los últimos años, esta relación puede estar incompleta o tener algún error; pero su autenticidad está contrastada documentalmente. APÉNDICE 10. TOPONIMIA NOMBRES DE LUGARES DEL TÉRMINO MUNICIPAL

NOMBRES DE LA FINCA DE PROPIOS DE LA JAROSA (Paco López, autor de esta toponimia, constata que algunos de estos lugares han desaparecido bajo las aguas del Pantano del Huéznar).

ARCHIVOS Y BIBLIOGRAFÍA

PRÓXIMO

|

|

0 Comentarios

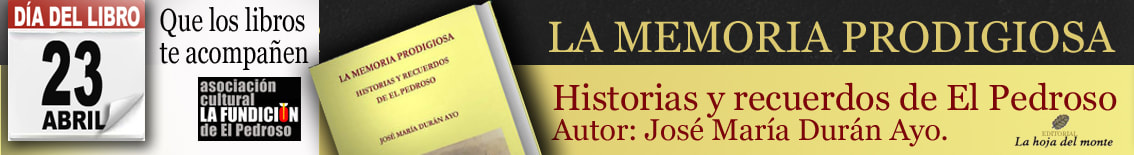

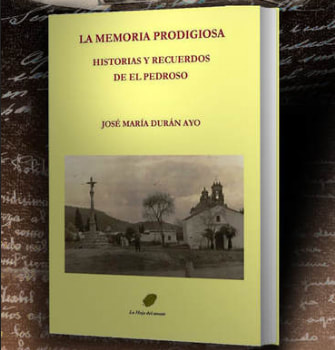

LA MEMORIA PRODIGIOSA. Capítulo V Gentes y cosas del campo. Capítulo VI Aquellas feraces huertas.9/4/2020

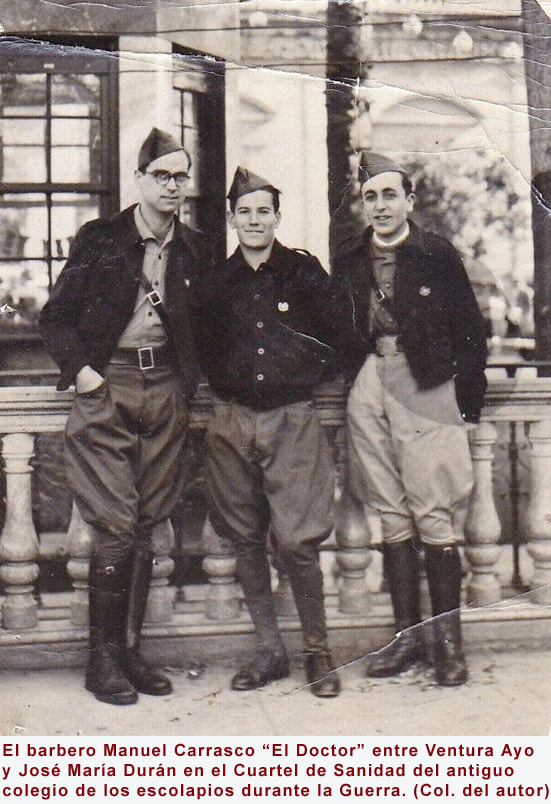

LA MEMORIA PRODIGIOSA. Capítulo III Oficios tradicionales. Capítulo IV Barbero, o loco parlero.8/4/2020

|

AutorAsociación Cultural LA MEMORIA PRODIGIOSA.

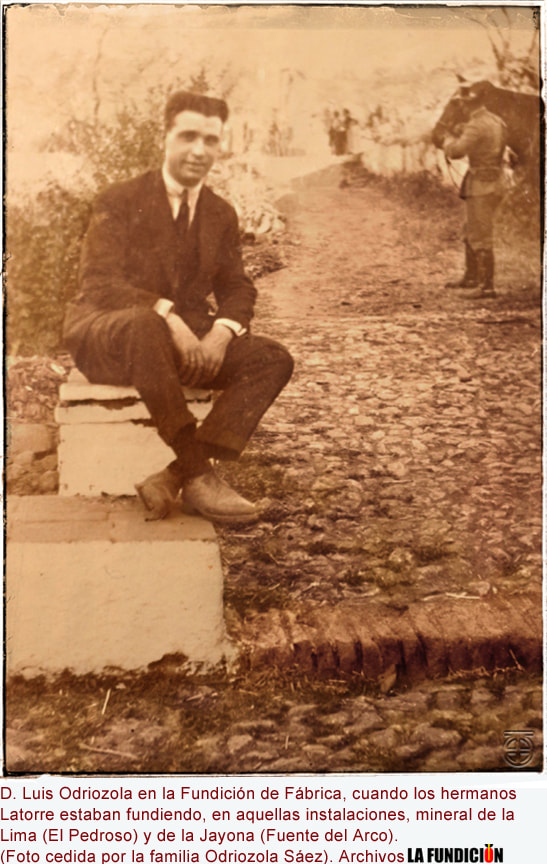

José Mª Durán Ayo ARTÍCULOS DE José Mª Durán Ayo MÁS ALLÁ DE MI MEMORIA. José María Odriozola Sáez CUADERNILLOS DEL ARCA DEL AGUA. Luis Odriozola Ruiz Archivos del blog por MES

Noviembre 2022

|