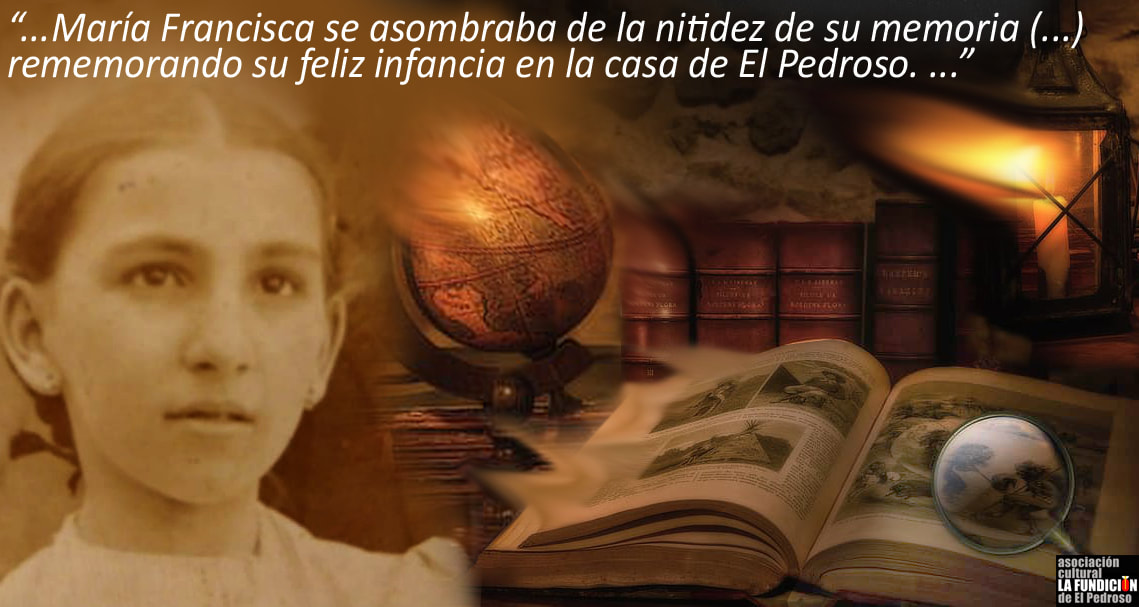

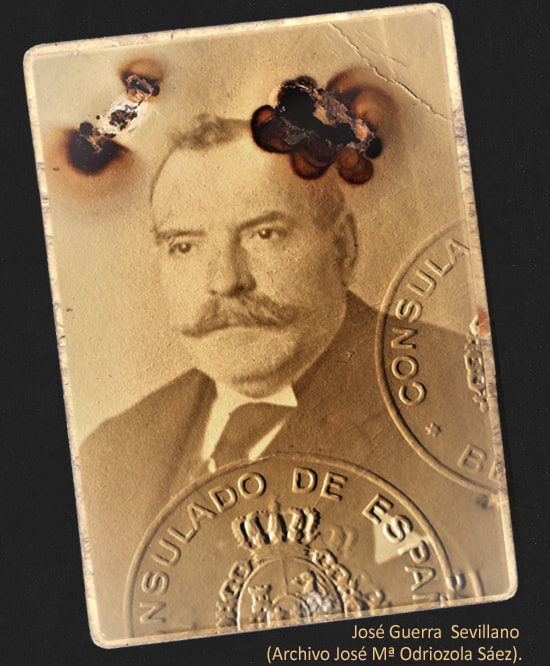

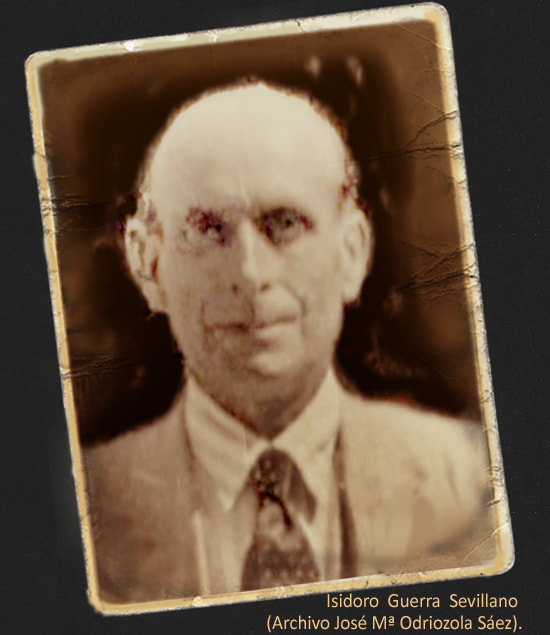

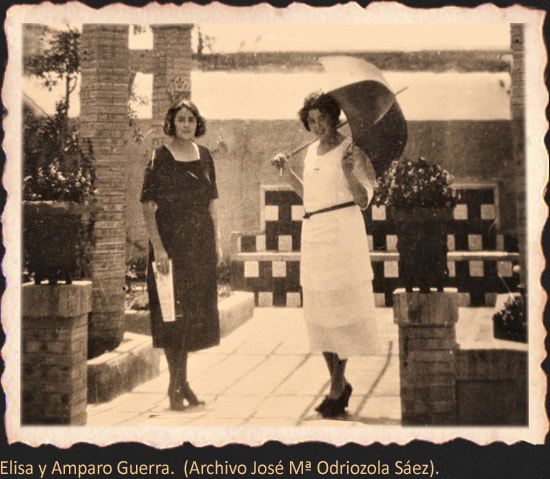

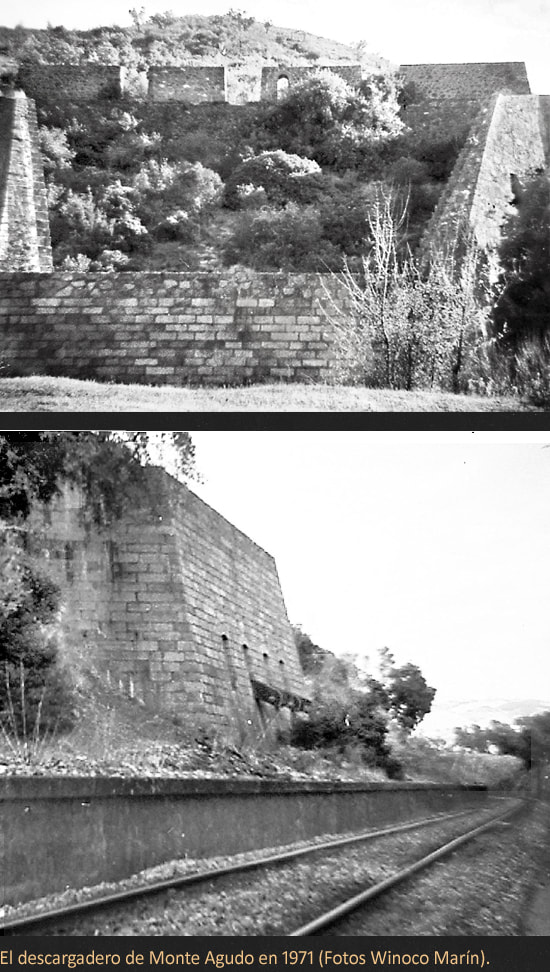

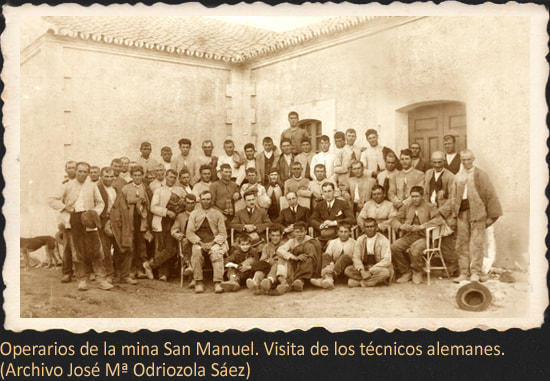

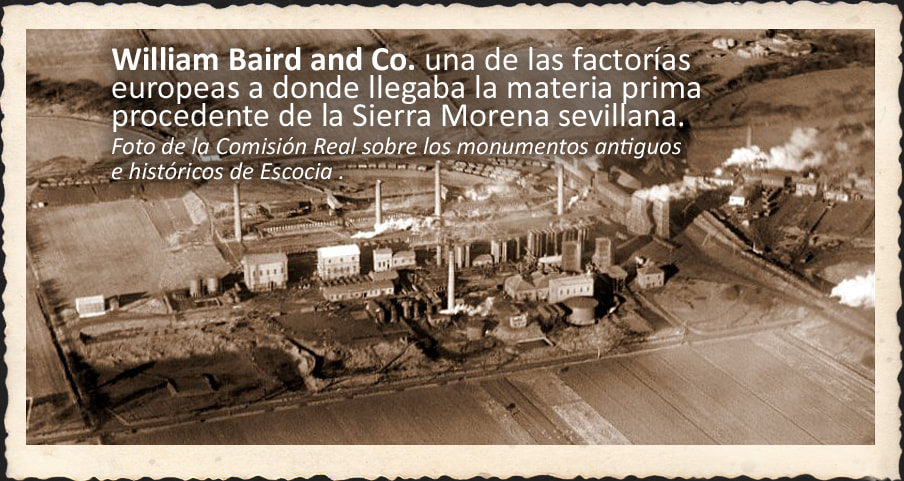

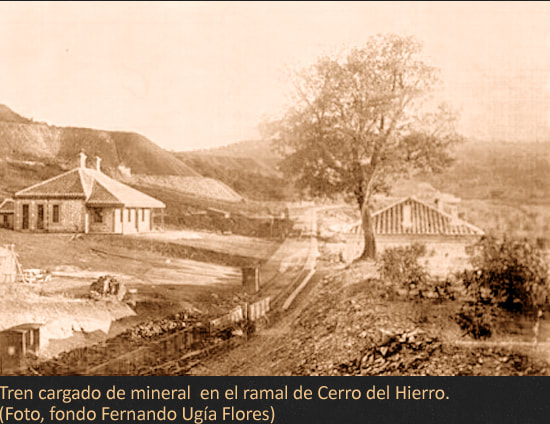

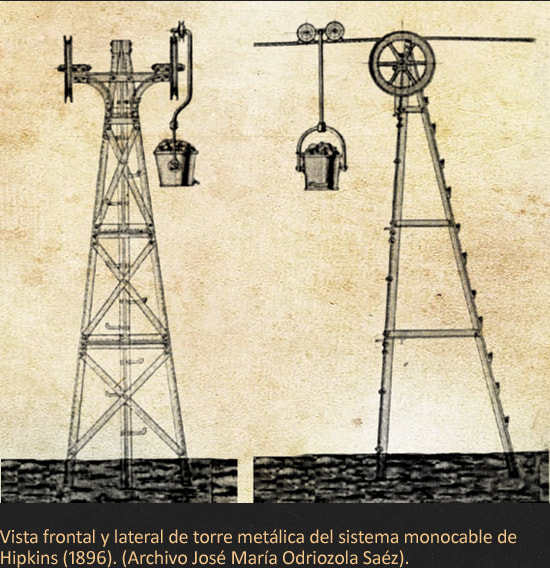

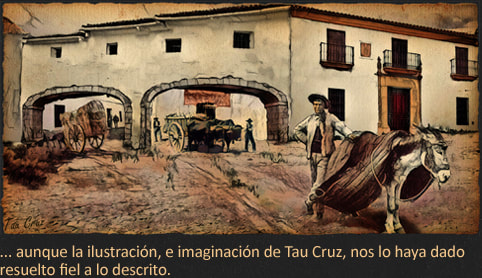

| "...El Sr. Albert Weyer salió de esta casa de la misma forma que entró..." El abuelo José y su tío abuelo Isidoro estaban siempre trabajando. Su empresa se llamaba “Mines et minerais” y exigía que viajasen constantemente. A menudo visitaban a su tío abuelo Bernardo que tenía una empresa en Amberes que se llamaba “Bodegas y exportaciones de vinos finos”. Cuando ella tuvo más edad, su madre, le contó que su tío Bernardo era el más cualificado de los tres. Políglota y hombre de mundo, hacía negocios en toda Europa. Emprendedor nato, siempre tenía en mente proyectos originales como aquel para importar ganado Frisón que diese leche de calidad en España. Su abuelo José era inquieto y emprendedor, aunque la gota le había agriado el carácter y le había vuelto malhumorado y protestón. Seguía siendo el alma de la empresa minera. Siempre andaba buscando negocios, como aquel extraño producto de su invención que además de curar la glosopeda del ganado combatía eficazmente la langosta y otras plagas de la agricultura. Comerciante de raza, fue él el que acordó los más que cómodos alquileres con Antonio Ruiz, dueño de Navalázaro, (donde estaba la muy rentable mina San Manuel), con Virtudes Raigada, dueña del pinar de Ruiz, (en la falda del cerro San Cristóbal), con Carlos Arnaud para los terrenos de “El Fontanal”, con Antonio Merchán Silva para sus muchas minas en Cazalla de la Sierra. El tío Isidoro poseía una extraordinaria habilidad para resolver entuertos. Las continuas fricciones con “Fabrica del Pedroso” (Compañía de Minas y Fábrica de Hierros y Aceros del Pedroso) requerían constantemente su habilidad ya que las minas Londres y Colosal estaban en sus terrenos. Él negociaba también los pagos por la arboleda que se tenía que apear en las inmediaciones de las minas. Igual estaba acordando el precio de unos árboles en una taberna de El Pedroso que negociaba una partida de vino en el hotel Continental de Berlín o trataba la compra de un barco de sacos de yute en el Majestic de Casablanca. Recuerda María Francisca como la abuela Francisca regía la casa con mano firme acompañada por mamá y las tías Amparo y Josefina. Elisa era el ojito derecho de su padre, y tras mi llegada, el abuelo José dejó de disimular. Mamá era de las tres hermanas, la más capacitada para los negocios. Fue una adelantada; en 1920, pocas mujeres al cumplir los veinte años, se sacaban el carnet de conducir. Siendo aún muy niña le encantaba viajar con su padre y le acompañó muchas veces visitando a clientes en Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Alemania, Inglaterra y Polonia. Desde muy joven ayudaba a su padre en la empresa. Terminada la guerra mundial, se complicó la situación en Europa, la ocupación franco-belga de la cuenca del Ruhr aceleró la cancelación de pedidos de la Krupp y los altos hornos de Glasgow no daban señales de vida. A la industria y a las finanzas le pasaba lo mismo que a muchos altos hornos, se estaban apagando y las ventas de mineral habían caído a niveles preocupantes. José Guerra y su hija viajaron a Europa, nada hubo de placer y tan justa estaba la cosa que para poder costear los gastos, tuvieron que venderle a la Krupp su casa de la calle de la estación. Aunque antes firmó Elisa un contrato de arrendamiento de con Albert Weyer, que en aquel momento era mandatario de la Compañía Minera Andalucía. Tras el repentino fallecimiento de su padre José a mediados de los 30, el timón de la empresa quedó en sus manos y junto a sus hermanas Amparo y Josefina gestionó los negocios familiares desde su casa de la calle de la estación que había conseguido recuperar. Todos sabían que Elisa sería la continuadora al frente de los negocios familiares. Adelantada a su tiempo, inteligente y con visión comercial. Se trasladaba a menudo a Europa y en 1937 lo hizo a Estados Unidos, para intentar llegar a un acuerdo con la gran empresa “Serrenita Mining Company”, pero no fue posible. Siempre, le gustaba volver a su pueblo y a sus amigos. Algunas tardes paseaba hasta “Las Alberquillas”, acompañando a Claudia Ruiz para interesarse por la salud de Pablo Latorre, el amor imposible de su amiga; juntas también estuvieron en su entierro. La más joven de las tres hermanas “Finita” era de naturaleza enfermiza y siempre estuvo sobreprotegida por sus padres. Vivió apegada al cálido ambiente familiar con la constante atención de sus hermanas. Aunque la magnífica mina “San Manuel” no dio señales de agotamiento, el precio de los minerales bajó hasta niveles impensables. Con altibajos siguió explotándose la mina hasta 1955 y Elisa, cansada, negoció un buen acuerdo con la empresa “Explotaciones de Minas y Canteras” que la gestionó hasta su cierre definitivo a finales de los sesenta. Le contaba a su hija María Francisca que su hermana mayor, Amparo lo tenía todo, pero su forma de ser jugó en su contra. Culta y con una belleza arrebatadora se convirtió en una femme fatale que manejaba a su antojo los hombres. Ya mayor, le confesó Amparo a su hermana que se había equivocado al no tomar en serio a Albert Weyer cuando le declaró su amor en 1918. | Disfrutó de una privilegiada posición y tenía ingresos suficientes para no privarse de caprichos.Le gustaba esquiar, los automóviles y montar a caballo; aún conservamos su montura de amazonas. Frecuentó balnearios como los de Badem Badem y La Toja; los mejores hoteles de Europa la tuvieron como cliente y en sus constantes viajes a Sevilla siempre tenía reservada una suite de la última planta del Majestic. Le gustaba viajar y no quería compromisos que la atasen. Entre sus pertenencias llama la atención la cantidad de diccionarios de bolsillo de francés, inglés, alemán e italiano. Recorrió Europa y desde sus capitales envió postales: Hamburgo, Godesberg, Berlín, Zurich, Lieja... Entre sus muchas fotos hay varias en las que aparece en Suiza, sentada en la nieve con amigos. Albert aguantó varios años por amor, pero el teutón se hartó del exceso de personalidad y de sus devaneos poniendo fin a aquello en 1921. Le dejó parte de su corazón y algunas fotos personales; entre ellas hay varias curiosas como las fotos del interior del antiguo Reichtag alemán antes del incendio que lo calcinó en 1933. El abuelo José, desilusionado, pero comprendiendo las circunstancias y la fuerte personalidad de su hija, escribiría a su amigo Zimmerman, (compañero de Alfred en la Krupp): “El Sr Weyer salió de esta casa de la misma forma que entró, llevándose todo cuanto de su propiedad tenía aquí”. En 1937 Amparo viajó a Estados Unidos en el lujoso transatlántico Rex y durante una temporada se hospedó en el Hotel Albert Kingston en la quinta avenida de Nueva York. Acudió a musicales en Broadway y le presentaron a las estrellas del momento, entre otros a Cary Grant, que según contaba ella en su diario, se quedó prendado de su mirada… Albert volvió a Alemania se casó tuvo dos hijos y siguió trabajando, como siempre, para la casa Krupp. Muchos años después supimos con tristeza que murió junto a su mujer y sus tres hijos en el bombardeo inglés de Duisburgo de 1943 que arrasó la ciudad. Albert Weyer fue un buen profesional, procedente de la zona más avanzada en minería del mundo, se supo adaptar a las condiciones de Sierra Morena e intentó en la medida de sus posibilidades modernizar las arcaicas explotaciones mineras. Logró el abandono del antiguo y peligroso sistema de zorras de madera en las galerías y su sustitución por las vagonetas Orenstein and Koopel de 1 tonelada y descarga lateral sobre railes mineros. Suyo fue también el proyecto de reestructuración y aprovechamiento del descargadero de mineral para las minas de “Monte Agudo” en el ferrocarril Sevilla-Zafra que las hizo rentables y alargó su vida útil. (Aún hoy se puede ver la potente obra rematada con magníficos sillares de granito). Impulsó adelantos técnicos como la instalación de modernas bombas para extraer agua de la Mina San Manuel que amenazaba constantemente con inundarse. Es probable que si José Guerra le hubiese hecho caso y hubiese adquirido el camión belga Pokorny de 4 toneladas de trasporte de mineral, habría solucionado el agobiante encarecimiento de los portes de tracción animal que lastraban su empresa. Nadie quedaba ya de los protagonistas y todo aquel mundo minero que tanta vida generó parecería que nunca existió si no quedasen sus cicatrices en la tierra… María Francisca se asombraba de la nitidez de su memoria. En su vejez, con los ojos húmedos, remiraba los álbumes de fotos rememorando su feliz infancia en la casa de El Pedroso. Sabía que no volvería porque era precisamente allí, entre tantos recuerdos, donde notaba más la ausencia de tantos seres queridos. No supo qué hacer y aun sabiendo que se equivocaba, vendió su casa tan llena de recuerdos como su corazón. Nunca supo que en la residencia donde la atendieron con cariño en sus últimos años, tampoco supieron que hacer con sus escasos objetos de valor y sus álbumes de fotografías. Todos ellos tuvieron el mismo triste final que su casa. |

|

0 Comentarios

|

AutorAsociación Cultural LA MEMORIA PRODIGIOSA.

José Mª Durán Ayo ARTÍCULOS DE José Mª Durán Ayo MÁS ALLÁ DE MI MEMORIA. José María Odriozola Sáez CUADERNILLOS DEL ARCA DEL AGUA. Luis Odriozola Ruiz Archivos del blog por MES

Noviembre 2022

|