|

Conservo desde niño una curiosa atracción por estos artilugios y tengo por cierto que su existencia en edificios es indicador de calidad.

Eso del viento parece cosa de poca enjundia, pero algo habrá cuando calmas, brisas, ventolinas, ventoleras y ventarrones remueven nuestro interior. Fue el poeta romántico Goethe quien escribió que por cambiante, el alma del hombre se asemejaba a los vientos. En la veleta la fijeza de los puntos cardinales hace de contrapunto a la incansable corrección mágica de su flecha, su éxito estriba en lo elemental de su mecanismo: una flecha con su parte posterior apantallada que gira sobre un eje vertical indica la dirección de donde proviene el viento. Tiene otras acepciones muy bien traídas y así se aplica como adjetivo a las personas volubles o inconstantes. Recuerdo que mi padre tenía en los frutales una mastina de carácter difícil con ese nombre… El refranero nos advierte que “viento que corre muda veleta pero no la torre” y nos recuerda el mes ventoso por excelencia: “En Marzo la veleta, ni dos días esta quieta”. También la asocia a cualidades femeninas: “Mujer mudanza y fortuna, tres veletas que son una” o “Belleza sin talento, veleta sin viento”... El origen de este invento parece ser mesopotámico y tuvo fama la quimera de torso y cabeza humana con cola de pez que remataba la Torre de los Vientos de Atenas. Representaba al mensajero de las profundidades Tritón que con un pequeño cetro que sostenía en su mano, señalaba la dirección del viento. Alejandría, para no ser menos, lució en la parte más alta de su faro una estatua de Tolomeo de más de siete metros de altura que “funcionaba como veleta” y los vikingos, que no conocían la brújula de imán, portaban en la parte delantera de sus drakkar unas rudimentarias veletas que les ayudaban a navegar y a localizar la tierra.

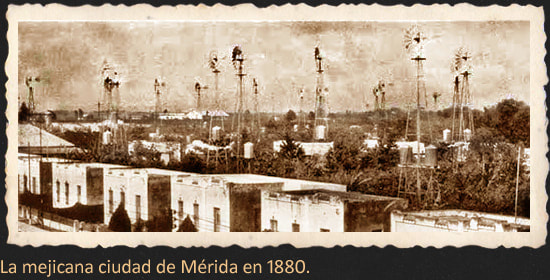

A Europa llegó en la Edad Media y es a partir del siglo IX d.C. cuando se hicieron populares las veletas con figura en forma de gallo. El causante de tan longeva moda fue el papa Nicolás I que las instauró en iglesias y monasterios; simbolizaba las tres negaciones de San Pedro y el triunfo de la fe. En castellano veleta y giralda son sinónimos. La más célebre de estas veletas o giraldas es la de Sevilla que dio nombre a la torre sobre la que se instaló. El Giraldillo simboliza la victoria de la fe, representa a una mujer embarazada que vestida con túnica romana sostiene un escudo en una mano y una palma en la otra. Su autor, Bartolomé Morel la fundió en 1.500 y es la mayor y más bella de nuestras veletas. En Centroamérica, donde se les llama veletas a los molinos de viento, hubo una ciudad que tuvo por muchos años el curioso título de “ciudad de las veletas”. Una borrosa fotografía de la mejicana ciudad de Mérida realizada en 1880 inmortalizó la panorámica de su bosque de torres metálicas que la asemejaba a los campos petrolíferos tejanos con sus derriks . Las hélices que hacían girar las bombas que extraían el agua de sus pozos se detuvieron con la llegada del progreso; conducciones eléctricas y agua corriente hicieron que esta ciudad perdiese su bonito y sonoro título para siempre.

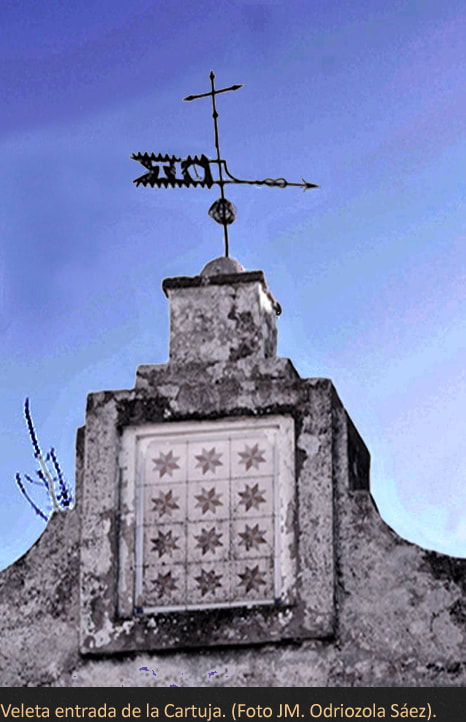

De niños, las veletas nos servían para afinar la puntería de nuestros tiradores. Las conocíamos bien y sabíamos que en invierno, cuando la de la torre apuntaba a La Lima, anunciaba el aire frío y seco que nos cortaba los labios. A la humilde y remendada veleta del alero de la Fonda de Tristán le gustaba señalar hacia las Madroñeras cuando el viento, cargado de humedad barruntaba temporales. Y cuando apuntaba el verano, la que adelantaba los vientos solanos y calmazos que llegaban desde la estación, era la coqueta veleta de la entrada de La Cartuja.

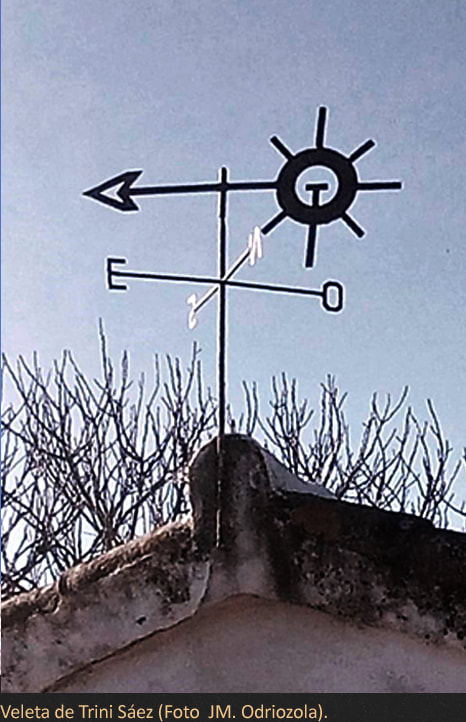

Es curiosa la poca afición a ellas que existe entre los pedroseños y su escaso número, solo recuerdo dos (y ambas siguen girando) una en el caballete que separaba la casa de Víctor Falcón con la del Barroso, dando vista a la calle Ramón y Cajal y la otra la de la casa de mis padres en la calle Castejón; esta lo hace ahora en Las Colonias. El motivo de la primera de ellas es original y representa a un torero en plena suerte dando un pase de pecho a un toro que embiste humillado. El tiempo, que le ha hurtado estoque y capote al torero, no le ha privado de su encanto.

Desconozco quién encargó el artilugio pero si sé por mi padre que las manos que la fabricaron fueron las del herrero Ignacio Espino Moyano, nuestro “Ignacio el del Cañuelo”.

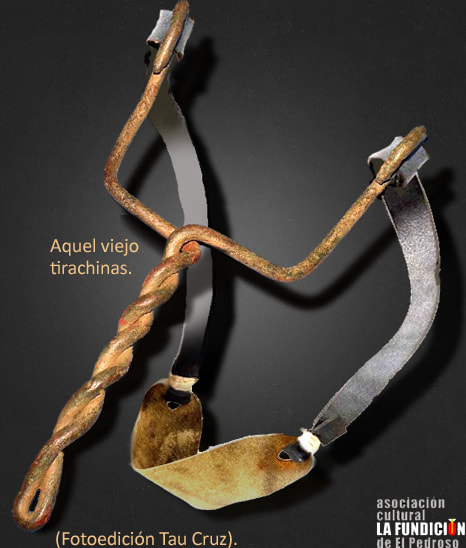

Lo recuerdo delgado, menudo, con el pelo gris y de grandes manos siempre tiznadas. Era un hombre extrañamente paciente con los niños que constantemente le importunábamos con nuestros grandes problemas: una cadena de bicicleta rota, una púa de trompo desaparecida o la fabricación de uno de sus productos estrellas: las horquillas de tirador de grueso alambre de acero torsionado. Los privilegiados con estas joyas, las lucían al cuello con orgullo, mientras las nuestras, de humildes acebuches o charnecas viajaban discretamente en nuestros bolsillos. Hombre inteligente y autodidacta tocaba todos los palos. Conservamos en casa una factura de reparación de martillos y agujas de las escopetas de mi abuelo Pepe del año 1954, en el que el membrete de su negocio informaba:

IGNACIO ESPINO MOYANO -TALLER DE HERRERÍA -AJUSTE DE ESCOPETAS Y CAJA PARA LAS MISMAS -ARREGLO DE ARADOS Y HACHAS Curioso e imaginativo, procuraba soluciones técnicas a problemas insolubles que se debatían en la tertulia de la puerta de su taller, donde no faltaban parroquianos de avanzada edad con mucho tiempo que gastar. Su negocio se extendía por el planazo de la antigua era de la “Huerta de la Noria”, al que subíamos por el callejoncito que estaba entre la casa de Manolo el carpintero y la de Cánovas. Y así para asustar a las reses que desvergonzadas invadían huertos y frutales, fabricó un ruidoso molinillo veleta que utilizando como cuerpo una lata de leche condensada y aprovechando la energía de su hélice daba movimiento a una especie de leva en su interior con una pieza metálica colgante que al girar emitía un tamborileo estridente. Sus detractores achacaban al inventor que solo funcionaba los días de viento y que las reses terminaban acostumbrándose al molesto ruido. Tenían demasiado tiempo libre! En otra ocasión el debate giró sobre la incomodidad de la recolección de los higos chumbos. Aquella noche Ignacio se acostó rumiando su invento y al día siguiente martilleaba y soldaba su nueva invención: ¡“El Trincahigos”!. El artilugio, empotrado en el final de una vara de castaño tenía dos jaulas semiesféricas que a modo de pinza y obligadas por un fleje se mantenían cerradas. Una cuerda accionaba el extraño artilugio y le hacía abrir las fauces y con el fruto en su interior, un pequeño rebaje en el borde exterior de estas semiesferas hacía de cizalla para cortar el pedúnculo del pinchoso fruto que quedaba aprisionado.

En casa conservamos con cariño algunas piezas suyas: una versión original del trincahigos (nos consta que las hubo mejoradas), una bonita veleta que le hizo a mi padre, gran amigo suyo, un calabozo de acero de una grada y una ligera romana de su cuño, que tampoco se le daban mal. Nuestra Iglesia, Ermita del Espino y especialmente La Cartuja siguen luciendo con orgullo sus veletas en pináculos y espadañas. La veleta de la torre se clava en una esfera de piedra encinchada de hierro; su banderola rectangular luce tres ráfagas, terminando la central en una media luna. La flecha la forma una punta simple con dos volutas que le dan rigidez. Su eje es la parte inferior de la cruz de cerrajería con una estrella central adornada con ráfagas. Por la altura de su ubicación mereció un mayor tamaño. La Orden Cartuja en su casa de El Pedroso compaginaba silencio, abstinencia, ayunos y rezos con el gobierno de olivares, viñas, huertas y ganado; aunque estaban obligados a conocer bien el entorno y su climatología, parecen excesivas tantas veletas en su casa.

Tanto en los motivos de ellas como en el reloj de sol vertical septentrional que mira a la antigua portada de arco que tenían en la Calle de los Cercos, se advierte una más que medida dosis esotérica bajo la simbología cristiana. Todo parece llevar la firma del que fue durante años administrador de esta Casa Granja: Fray Luis Bautista Gómez, hombre ilustrado y matemático reconocido al que la Santa Inquisición miraba con interés por sus extrañas aficiones. La ubicación de las veletas no parece caprichosa, se buscaron los puntos cardinales adaptándose a las diferentes alturas de los edificios que conformaban esa Comunidad.

Es probable que existiese en la Cartuja un reloj de sol horizontal (quizá disimulado en alguna de las losas de su empiedro) que completara la información horaria durante las restantes estaciones. Tampoco habría que desechar que existiesen otros relojes de sol verticales (meridiano, oriental y occidental) en algunas de sus muchas fachadas orientadas a diferentes puntos cardinales. ¿Si no hubo reparos con el número de veletas, por qué hacerlo en el caso de los relojes de sol mucho más económicos de instalar? Mirando al Norte, en la entrada principal de la Cartuja, sobre los doce luceros está la primera de sus cuatro veletas; una cruz flechada hace de eje y sobre un orbe calado nos saluda una banderola con unas figuras caladas: una Tau, una mitra y un extraño símbolo que se asemeja al árbol de la vida. La flecha está arriostrada con un bonito e ingenioso lazo. La segunda, la que mira al Oeste, está situada sobre el edificio principal. Una peana con azulejería sevillana del XVII la eleva. Aprovecha el vástago sujetado por dos volutas de forja de una cruz flordelisada con potencias en su intersección y con un árbol de la vida inserto. Una representación de una paloma en vuelo hace de banderola a una sencilla flecha.

|

La que busca el Este es la que está sobre el palomar que se asoma a la Huerta Cataño. De un pequeño pináculo sobresale un ligero vástago, en su base un pequeño orbe del que arranca una cruz santiaguera que hace de eje de una frágil pantalla en forma de disco con un trébol de seis hojas calado.

Mirando al Sur y sobre un original pináculo cilíndrico está la cuarta. Una cruz cuadrangular con potencias le sirve de eje. En su base, sobre una pequeña esfera, aún se sostienen tres piezas de forja (de las cinco que en su día formaron una especie de corona). Su banderola, desgraciadamente perdida, no le quita mérito a una original voluta de forja que sustenta a su flecha.

La ermita de la Virgen del Espino, luce en su espadaña una muy original. La base de una cruz cuadrangular flordelisada con potencias hace de vástago a la veleta, que luce en su banderola de dos puntas flores de lis pero esta vez caladas.

Aunque ya no existe la ermita de San Sebastián, si sabemos que su cúpula estaba remataba por una veleta de la Orden de Santiago; la casualidad ha hecho que llegue a nuestras manos.

Por su forja y simpleza se puede situar en el siglo XVI. En la pequeña banderola de dos colas aparece calada una cruz simple que gira sobre el mástil de una cruz santiaguera. Son raras las torres de los molinos de prensa de viga que no estén rematadas con una cruz o con una veleta y aunque la lógica nos dice que al menos debió existir uno de este tipo en El Pedroso, no se conserva edificación ni memoria de ello.

Desconocemos cuando desaparecieron estas potentes estructuras ni que fue de sus remates metálicos si los hubo. La Iglesia católica tiene por protectora frente a las tormentas a Santa Bárbara, la razón de ostentar este título la tuvo su padre, que cayó fulminado por un rayo tras degollarla por cristiana. Los otoños ventosos traían nubarrones y truenos, El Pedroso quedaba a oscuras, las calles se despoblaban de niños y en los hogares nuestras abuelas rezaban una “abreviada” de tres estrofas de la larguísima oración a la Santa patrona de mineros y artilleros. Santa Bárbara bendita, que en el cielo estás escrita, con papel y agua bendita, en el ara de la Cruz. Pater Noster. Amén, Jesús. Santa Bárbara bendita, que en el cielo estás escrita, con papel y agua bendita, en la hora de la Cruz, nuestra muerte. Amén, Jesús. Santa Bárbara bendita, que en el cielo estás escrita, con papel y agua bendita. Ese rayo martillado, que no caiga en mi tejado, ni en los pies de mi ganado, ni en los brazos de la Cruz. Pater Noster. Amén, Jesús. Decían los mayores que no empezaron a caer rayos en el pueblo hasta que no pusieron el alumbrado. Algo de razón habría pues las “Fábricas de la luz”, sabedoras que su encanto interior provocaba atracciones peligrosas, colocaron pronto tomas de tierra en sus puntos más altos y era rara la tormenta que no les regalase alguno de ellos. Desgraciadamente estos ingenios se perdieron al igual que los edificios que la sustentaban.

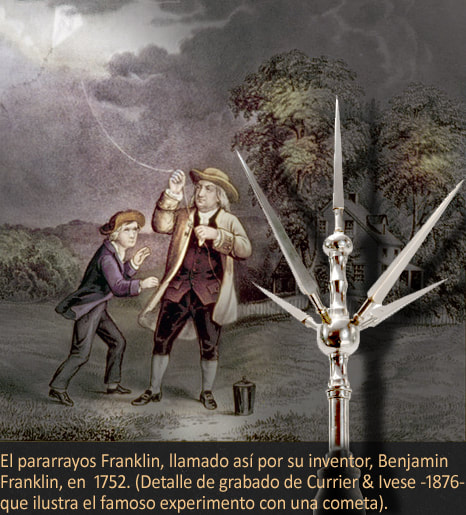

Los pararrayos intentaron en vano vencer los atávicos miedos de los parroquianos; quizá fuese lo escaso de su número o lo rudimentario de estos primeros artilugios pero la verdad es que raro era el otoño, o el invierno que algún rayo no destejase algún alero. Por su elevado coste, en El Pedroso eran contados: El del campanario de la torre, el de la casa mi abuela, los dos de las Escuelas de arriba y el de Las Alberquillas, que aunque estaba fuera del pueblo, lo contaremos como urbano. Animaba las tediosas tardes de invierno la noticia de la caída de alguna “chispa” que así llamaban en el pueblo a los rayos. En Las Colonias un mismo año se le coló a Muriel una por el tiro de la chimenea levantándole toda la solería y a la de su vecino, mi padre, le entró por la veleta y despellejando las vigas de castaño, salió bufando por un muro; en su huida el remitente dejó un agujero ahumado con fuerte olor a azufre, firma clara… Me contaba Lolita que la razón por la que a mi padre, hombre de pocos miedos, le causasen algo más que respeto las tormentas venía del pánico que le causaban a mi abuela Marta. Al primer trueno nos alejaba de chimeneas y televisores y alimentaba nuestros temores contándonos historias de piaras de ovejas diezmadas por resguardarse bajo un árbol, de rayos que entraban por la punta de los cuernos de las vacas retintas o guardas que salvaron milagrosamente sus vidas por llevar calzado de caucho…

Recuerdo bien la tarde que estando con él en el coche y con una buena tormenta eléctrica sobre nuestras cabezas, hicimos cobarde romería por Cazalla, Constantina y de nuevo vuelta a El Pedroso. Tengo por seguro que hubiésemos cenado en Cantillana si la tarde no hubiese aclarado. De niño presumía con mis amigos porque mi abuela tenía en su tejado un pararrayos “de los de tridente” y contaba con orgullo que el extremo de sus puntas era de platino, aunque no estaba muy convencido. Años más tarde leí que en los modelos antiguos de algunas de ellos o estaban bañados o eran de una aleación de este metal. Ya mayor también supe que el verdadero nombre de este modelo de pararrayos era “de punta captadora” o “tipo Franklin”. Me duele la tardanza de la llegada de esta información… ¡Lo que hubiera presumido yo! El de mi abuela allí sigue, desafiante sobre el caballete, mira a la plaza y parece que los años no pasan por él; de su base sale una gruesa maroma de cable oxidado que enhebrando unas bonitas piezas de hierro con alma de porcelana va recorriendo los tejados buscando el frescor del suelo de los patios.

El que remataba el pináculo de la torre de la iglesia siempre ha estado de prestado, lo fijaron con bridas de hierro a la bonita cruz. Para que su cable de tierra no entorpeciese el trabajo a la veleta, le habían añadido un tercer brazo blasfemo que sostenía el arco del cable. Yo lo sé bien porque más de una vez subimos por la escalera de hierro que colgaba del interior del pináculo de la torre. Por su portezuela metálica accedíamos al estrecho alero de la torre donde, amparándose en uno de los remates cerámicos, anidaba la cigüeña. En las Escuelas Nuevas había dos, uno a cada extremo del edificio, ambos de tridentes. Todos recordamos aquel recreo que Salvador Ayo trepó por la maroma hasta llegar a la base del pararrayos y al ver el revuelo y que los profesores le llamaban, corrió por toda la cornisa hasta el otro para hacer el camino de vuelta a mayor velocidad! Tras las reformas y adaptaciones de este bonito edificio, estos vetustos tridentes dejaron paso a otros más efectivos y seguros con dispositivo de cebado, pero mucho menos espectaculares. El de Las Alberquillas, también del tipo Franklin, lo instalaron los hermanos Latorre y tenía por misión proteger la casona, Don Félix se había dado cuenta que la malla metálica que remataba la pared del frontón atraía de forma peligrosa a las tormentas. Aunque la lógica era que cayesen los rayos en el cercano cableado del telesférico minero, no solía ocurrir esto y las causantes eran las estructuras de madera sobre los pilares de cal y canto que hacían de aislante eléctrico.

POSTDATA Aún no he terminado “Veletas y pararrayos” cuando queriéndome frenar, me saludan felizmente una veleta y un pararrayos ignorados. Sobre el pináculo de una de las dos chimeneas del “Chalet Rosa” me pide malhumorada y con razón su inclusión en el relato de sus hermanas; disculpándome la fotografío y procedo: Una original y sencilla veleta representando a un pavo real es su motivo principal, está acompaña en su base por una jaulilla de volutas y la remata una punta contorsionada con adornos de vueltas. Tiene la particularidad que de sus cuatro puntos cardinales, aunque marcados, solo el norte merece su inicial. Junto a “La Rolava”, y por debajo de la “Huerta Andrea” se construyó esta coqueta casita a finales de los 50.

El emplazamiento de la casa está escogido por sus vistas y como toda novedad constructiva, llamó poderosamente la atención por su modernidad de formas; su escalera de piedras de granito en la entrada y su cancelín de hierro con arquillo de ladrillos. Por su muy comentado color rosa, pronto se le llamó “el Chalet Rosa“, aunque también los mayores le llamaron “el Chalet del Francés”. Muy niños entrábamos nerviosos en aquella propiedad abandonada, su aspecto y la abundante vegetación nos atraía, nos llamaba la atención una piscinita cuadrada pegada al edificio que tenía en su fondo unas enormes resistencias eléctricas. Algo alejada de la casa, casi pegando a la alambrada, había una antigua alberca de ladrillo repleta de ranas y salamandras que se mantenía siempre llena por el constante hilillo de agua que caía de un caño de hierro oxidado. De la pileta de su desagüe, invadida de juncos, salía medio cegada una tarjea de ladrillos que llevaba en su día el agua a un huertecito con frutales bajo a la casa. De sus propietarios poco se recuerda y eso en un pueblo como El Pedroso siempre ha gustado. En una fotografía amarillenta “El francés” y su mujer toman vermut con altramuces en el casino mientras sus tímidas hijas juegan en la plaza. La mayor de ellas “Lolín”, ya adolescente, comparte secretos con mi tía Conchita Sáez en los bancos de la Iglesia. El pararrayos olvidado luce aún sobre el tejado de la nave principal de “los Lucas”, es de tridente (de la misma época y hechura que el de Las Alberquillas y el de la casa de mi abuela). Aunque en principio su objetivo era salvaguardar la maquinaria que albergaba este complejo pedroseño, casi cien años después sigue haciendo su trabajo y aún recoge alguna chispa que desnortada quizás más busca los tricornios cercanos que la inexistente maquinaria de su interior.

PRÓXIMO: HUERTAS. Un entrañable relato que recorre las huertas ya perdidas de El Pedroso, desde el recuerdo de uno de sus más emblemáticos hortelanos y que José Mª Odriozola nos trae como notario fiel. |

|

2 Comentarios

|

AutorAsociación Cultural LA MEMORIA PRODIGIOSA.

José Mª Durán Ayo ARTÍCULOS DE José Mª Durán Ayo MÁS ALLÁ DE MI MEMORIA. José María Odriozola Sáez CUADERNILLOS DEL ARCA DEL AGUA. Luis Odriozola Ruiz Archivos del blog por MES

Noviembre 2022

|