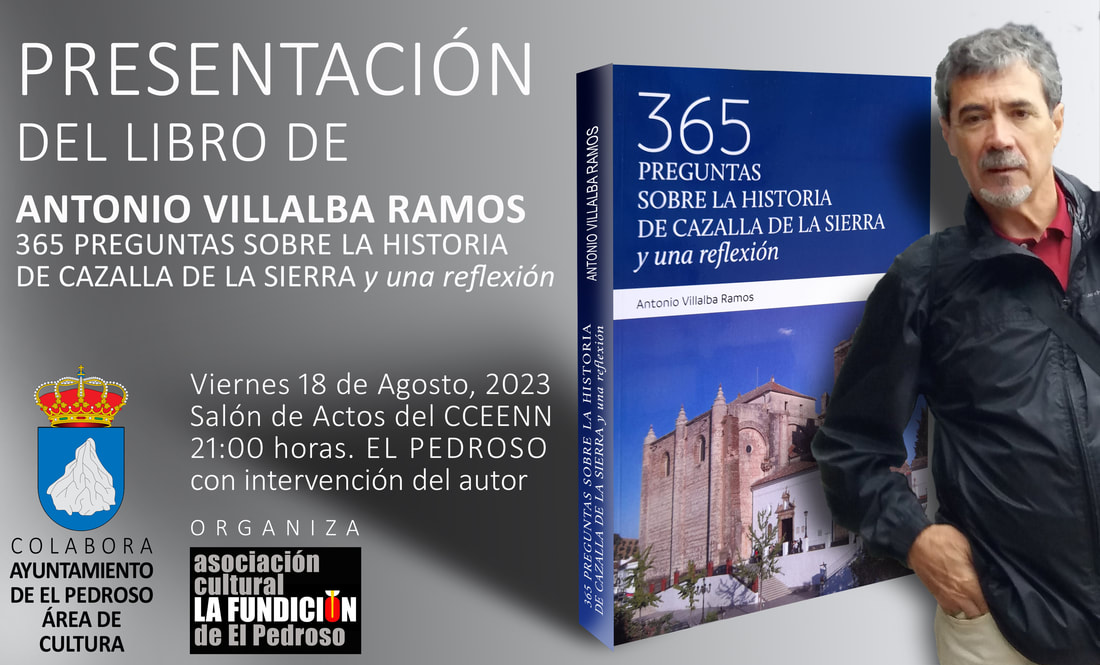

| Una vez más tenemos el placer de acoger en nuestro pueblo a Antonio Villalba Ramos. Si el pasado año, y por estas fechas, profundizaba sobre El Pedroso y la primera ferrería andaluza del siglo XIX, hoy, en su incansable labor de documentar la historia de la Sierra Morena sevillana, nos acerca a la Cabeza de Partido Judicial de la comarca con el libro 365 PREGUNTAS SOBRE LA HISTORIA DE CAZALLA y una reflexión. En su término se ha datado la presencia humana desde el periodo Neolítico (alrededor del VI milenio a. C.), en el yacimiento de la Cueva Chica de Santiago. Desde ahí hasta nuestros días hay una larga serie de acontecimientos que ponen de manifiesto la importancia de Cazalla en el devenir histórico de la región. Una Historia que comienza a escribirse con letras mayúsculas a partir de la Edad Media, momento en el que empieza a tomar entidad su topónimo CASTALLA, del que derivará el nombre de la población. La visita de reyes; la minería de la plata; la producción de vinos que viajaron allende los mares; la elaboración de aguardientes; la presencia de un buen número de | monasterios, tanto por su ubicación en las vías de comunicaciones del centro al sur peninsular como por la riqueza que se derivaba de sus actividades agrícolas y mineras, situaron a Cazalla en un permanente foco de acontecimientos históricos. Esta Historia de Cazalla que nos presenta Antonio Villalba, se ha construido con las respuestas a las 365 preguntas que él mismo se ha hecho sobre la historia de nuestro pueblo hermano. Una forma amena y útil de viajar por el tiempo, para conocer los hechos que han forjado su devenir. PUNTOS DE VENTA En Cazalla de la Sierra

En El Pedroso

|

|

0 Comentarios

Diseño en base a grabado: Three Witches and a Cat’ de Augustin Théodule Ribot. 1823-1891

|

AutorAsociación Cultural LA MEMORIA PRODIGIOSA.

José Mª Durán Ayo ARTÍCULOS DE José Mª Durán Ayo MÁS ALLÁ DE MI MEMORIA. José María Odriozola Sáez CUADERNILLOS DEL ARCA DEL AGUA. Luis Odriozola Ruiz Archivos del blog por MES

Noviembre 2022

|